キビコクNEWS

【外国学科】公益財団法人大原美術館前理事長 大原謙一郎先生「生き方」講義「さまざまな生き方」

- 外国学科

外国語学部外国学科の授業科目「生き方」にて、公益財団法人大原美術館の前理事長 大原謙一郎先生による授業が、7月2日に岡山キャンパス(岡山市北区)にて行われました。本年度授業としては第11回目になります。

冒頭、大原先生から、今、世の中は大切な時期にある。だからこそ、さまざまな生き方を知り、共感し、さまざまな生き方をリスペクトしないといけない。どのような時期にあるのか?さまざまない人がいるというDiversityと、それらさまざまな人を受け入れるInclusionという2つの概念がある。これらは当たり前のことではなく、先人たちが闘って勝ち取ってきたものです。私が米国留学していた1960年代は、まさしくこれらが議論されていた。若者たちを中心に真剣に議論されていた。南北戦争で奴隷解放が宣言されたが、根強く残っていた人種差別、そして、何が正義なのか分からないベトナム戦争。議論が大きくなり米国社会を変え、そして、世界をも変えていった。DiversityとInclusionは今、大きな試練に直面している。トクヴィルが『アメリカの民主主義』で警鐘を鳴らしている、「多数の暴挙(Tyranny of the majority)」が民主主義を壊しかねない。

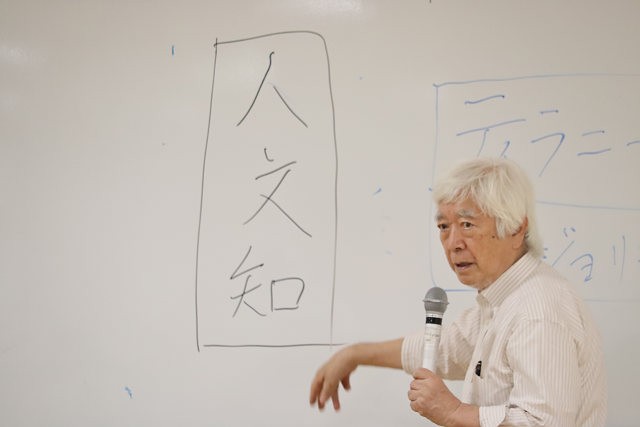

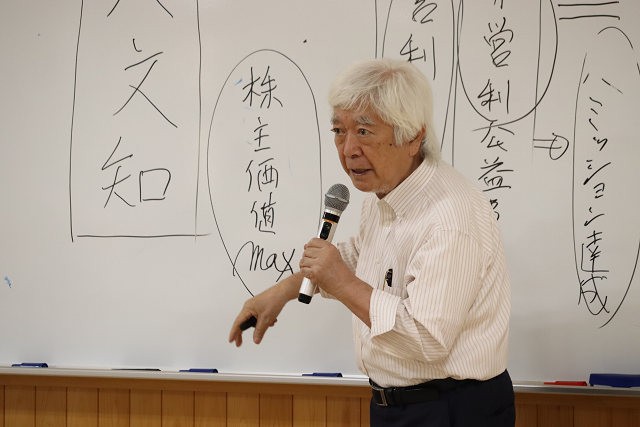

大原先生は、人生を振り返るなかで、自分はずっとビジネス・パーソンだったと話されました。そして、ビジネスにおいて、金融において、非営利事業において、それぞれロマンがあった。あらゆるところにロマンがあるので、自分でそのロマンを見つけてもらいたい。そのためにも、人間を理解する「人文知」をしっかりと身につけてもらいたい。

倉敷は江戸時代、天領と呼ぼれ、幕府直轄地であった。大名の支配はなく代官が行政を担っていた。上意下達ではうまくいかず、町衆たちの合意形成がないと物事が進められなかった。要は、天領であったからこそ、自由な雰囲気があった。そのお陰で、明治になると活発に事業が立ち上げられ、大原美術館などの文化施設も整備された。歴史と文化が地場産業を生み出し、発展していった。類似の事例が、京都、長野県の諏訪、静岡県の浜松、佐賀県の久留米でみられる。神戸は、歴史がないからこそ、何にでもチャレンジできる素地があった。

創造力の源泉は、「お上社会」ではなく、「シビル社会」に根付いている。価値を生み出す農漁工・商人が活躍している社会です。日本は残念ながら、その中でも「商人(あきんど)」に対する理解が不足している。「商人にとって重要なことは"暖簾(のれん)の信用」です。と、授業の中で説明されました。また、商人(あきんど)は、「目利き」である必要がある。一目見て物の良し悪しが分からなければ商売にならない。だからこそ、倉敷ほかの諸都市は、文化芸術が発展してきた。商人は美術品などを日頃からみることを通して、目利きの力をつけてきた。だからこそ、文化芸術が花開き、美術館などが造られてきた。

若いみなさんは、答えのない課題に取り組まないといけない。市民の力、人文知がより良い明日を作っていく。みなさん一人ひとりの人生の中で、何が正義なのか、正義と平和は共存するのかなど問題意識を持ち続けて欲しい。みなさんの人生が豊かで平和で、充実したものになることを願っていますと、大原先生は講義を締めくくられました。

学生から「先生にとってのロマンとは何ですか?」との質問があり、大原先生から、「何かをする時、ワクワクした気持ちになることで、夢を現実化し、実現させる原動力です」と回答がありました。

外国語学部外国学科では、「先達に学ぶ、人生のより良い『生き方』」をテーマとし、これまで日本を創ってきた人々、豊かで平和な社会を築いてきた人々の<生>の声を聞き、学生一人ひとりが、この国や社会のためにできることは何か、また自らが幸福な人生を送るために何をすればよいのか…等、それぞれが自分のあるべき将来について考える。そうすることで、今の自分を見つめ直すことができるようになる。また、自分の<志>を確認できるようになることを目標に、外国学科学生の必修科目として「生き方」を開設しております。